TIMES JOGJA, YOGYAKARTA – Setelah hampir 15 tahun tertahan dalam proses legislasi, Rancangan Undang-Undang atau RUU Masyarakat Adat akhirnya kembali dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Kabar ini disambut dengan antusias oleh para akademisi, aktivis, dan komunitas adat yang telah lama mendorong adanya kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat adat.

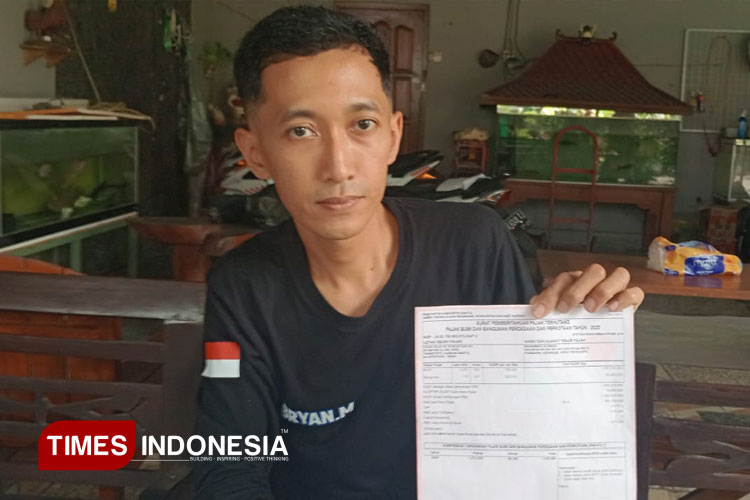

Salah satu suara kritis datang dari Dr. Yance Arizona, S.H., M.H., M.A., dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) sekaligus pakar hukum adat. Ia menilai masuknya kembali RUU Masyarakat Adat dalam Prolegnas sebagai kesempatan penting yang tak boleh kembali disia-siakan.

“Sejak tahun 2010 hingga kini, RUU ini terus bergulir tanpa kepastian. Sudah lebih dari satu dekade, dan masyarakat adat terus berada dalam ketidakpastian hukum. Ini saatnya DPR menunjukkan komitmen nyata,” ujar Yance, Kamis (8/5/2025)

Menurutnya, substansi draf RUU yang ada masih belum cukup kuat untuk menjawab kompleksitas persoalan masyarakat adat. Banyak regulasi sektoral seperti kehutanan, pertambangan, hingga pendidikan yang tumpang tindih dan menimbulkan kebingungan hukum di lapangan.

Yance mendorong pendekatan baru dalam penyusunan RUU dengan metode omnibus law yang dapat mengintegrasikan berbagai undang-undang terkait. Pendekatan ini diyakini mampu merapikan sistem hukum dan memperkuat posisi masyarakat adat secara legal.

“Kita butuh sistem hukum yang koheren. RUU ini tidak cukup hanya diakui secara politis, tapi juga harus kuat secara substansi. Jika tidak, implementasinya akan lemah,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penegasan prinsip-prinsip seperti legalitas wilayah adat, hak atas tanah, serta penerapan konsep Free, Prior and Informed Consent (FPIC) yang sesuai dengan United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP). Meskipun Indonesia telah menandatangani deklarasi tersebut sejak 2007, banyak isinya belum diterjemahkan ke dalam regulasi nasional.

RUU ini, lanjut Yance, merupakan momentum strategis untuk mengimplementasikan komitmen internasional dalam konteks hukum nasional. Di sisi lain, pengesahan RUU ini juga akan meredam konflik antara hukum adat dan hukum negara yang selama ini seringkali saling bertentangan.

“Masyarakat adat kerap terpinggirkan karena belum ada payung hukum yang mengakui eksistensi mereka secara utuh. RUU ini harus menjadi jembatan antara nilai-nilai lokal dan sistem hukum nasional,” katanya.

Ia juga membantah anggapan bahwa masyarakat adat menghambat investasi. Justru, konflik sering muncul karena investasi masuk tanpa melibatkan masyarakat adat secara adil dan transparan.

“Selama ini, masalah muncul karena tanah adat tidak diakui sejak awal. Padahal jika diakui dan dilibatkan, masyarakat adat bisa menjadi mitra pembangunan yang konstruktif,” tegas Yance.

Sebagai akademisi dan aktivis, Yance menekankan bahwa draf lama RUU sudah tidak relevan dan perlu disusun ulang agar sesuai dengan dinamika sosial dan politik saat ini. Selain itu, ia menyoroti pentingnya proses legislasi yang partisipatif dan inklusif.

“Partisipasi masyarakat adat bukan sekadar simbolis. Mereka harus dilibatkan secara aktif dari awal, bahkan sejak penyusunan draf. Gunakan bahasa yang mereka pahami, libatkan fasilitator lokal,” pungkasnya.

Dengan dorongan dari berbagai pihak, termasuk kalangan akademik, diharapkan DPR dan pemerintah dapat menunjukkan keseriusan politik untuk segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat, sebagai langkah konkret menuju keadilan sosial dan hukum yang lebih inklusif di Indonesia. (*)

Artikel ini sebelumnya sudah tayang di TIMES Indonesia dengan judul: 15 Tahun Terbengkalai, Dosen Hukum UGM Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat

| Pewarta | : A. Tulung |

| Editor | : Deasy Mayasari |